懇親会

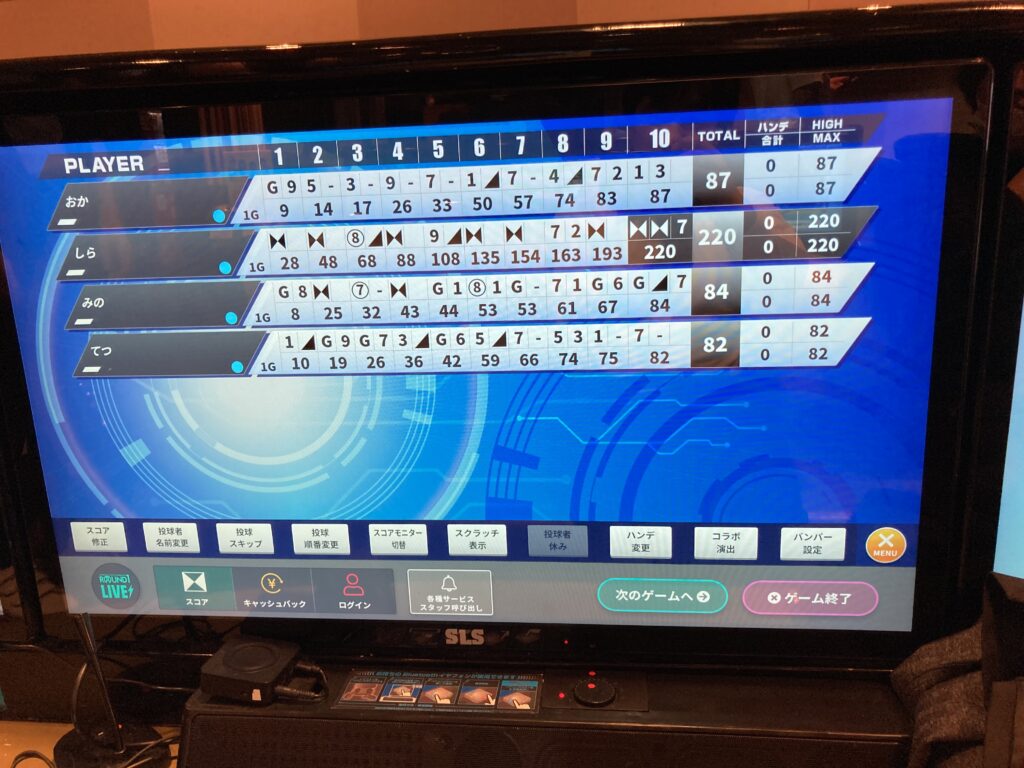

今週、部内の若手メンバーたちと久しぶりにボーリングに行ってきました。ボーリングなんて、おそらく10年ぶりくらい。球の重さに手が慣れていないし、昔のようなスムーズな投げ方もすっかり忘れていて、案の定、スコアは散々でした(笑)。

それでも、一緒に行った若手たちは初めて見るような意外な一面を次々と見せてくれました。いつもは真面目に黙々と仕事をしている彼が、ストライクを出してガッツポーズを決めたり、普段はクールな彼女がガーターを出して大笑いしている姿を見ると、なんだか仕事だけではわからない「素」の表情が見えてきて新鮮でした。仕事中に見かける顔とは違い、リラックスしている様子や、ゲームに対する真剣な表情など、新たな魅力を発見することができました。

やはり、ただ飲みに行くだけの付き合いだけでなく、こうしたレクリエーション活動もチームの結束を深めるためには重要だと実感しました。次回はもっと上達して若手に負けないスコアを目指したいところですが、何よりもみんなとこうしてリフレッシュできる機会があることに感謝しています。